小鶴幸一の最近の絵画は「グリッド・コンポジション」と名づけられている。使われる色彩はグリーンとレッド・オーカー、ブルー、それにブラック。フラットな色面とグリッドの組み合わせの様子で多少異なる彩度や明度で使われる。色面とグリッドは、ハード・エッジでフラットな接合や並置にもかかわらず、それとは違う重なりや「ずれ」などを視覚的な現象として生じさせ、画面にかすかな波立ちを与えている。

その結果、凛として爽快、たおやかにして優美な雰囲気がうまれている。ハードで人工的な器にソフトで自然的な気分が宿っているといってみたい。ピュアなのにセンシブルだ。

「Grid Composition-CVB」を見てみよう。

正方形の画面が太いブラックの仕切り線でグリッド状に四分割されている。画面の上下左右の中央に仕切り線が配置されているので、上下と左右とで対称の静的な構図だ。

けれども、他の三つの正方形よりも大きい右上のグリーンの正方形は、画面のフレームにかかっていて、他の三つと違い、上と右に向かう広がりを感じさせる。そうすると、左下のホワイトの正方形と対角線上で関係づけられる。それにともなって左上のグリーンと右下のブルーの色面も斜めの関係をもつ。

右上のグリーンの正方形によって、対称的な基本構図がわずかに差異化され、ずらされて、静謐なままで、それとは異質なかすかに揺れる収縮と拡張のリズムをかもしだしている。

東京のギャラリー58で、これと同じ構造でサイズの小さい絵画を見たとき、わたしは、なにげなく、根津美術館にある尾形光琳の「燕子花図屏風」を連想してしまった。なぜなのだろうか。

尾形光琳「燕子花図屏風」6曲一双の右隻

「燕子花図屏風」は金地に緑青のグリーンの葉と群青のブルーの花弁が細いブラックで縁取られている。グリーンとブルーの燕子花は、光をたたえた金地の平面上で重なったりずれて融合したりしながら配置されている。厳しいフラットな構図のなかで、燕子花は優美なリズムをたずさえながら凛として息づいている。こうした雰囲気が「Grid Composition-CVB」に「燕子花図屏風」が、わたしのなかでずれながら重なった理由なのかもしれない。

「Grid Composition-NUB」はどうだろうか。

「Grid Composition-NUB」2014年 164×68.5×4.5cm

「Grid Composition-CVB」とは反対に、垂直方向で建築的に構図がつくられている。視線を分散させ面の境界をやわらかくするブルーの縦長の色面に、視線を透過させるが、形にメリハリをつけるブラックのより縦長のグリッドが、寄り添うように並置されているので、色面とグリッドが前後で重なっているかのようなイリュージョンが生まれている。

画面上方ではグリッドが後ろで色面が前、それ以外ではグリッドが色面の前にあるかのように見える前後での重なりと「ずれ」。しかし、それは、画面の最下部で色面とグリッドが水平にそろえられていることでフラットにバランスをとり直している。大地に根づいた巨木や高層建築に似た雄大で力強く、それでいて、伸びやかな開放感が生まれている。

「Grid Composition-

NUB」は、人工的で幾何学的なハードな構造体が、自然的で「繊細」なソフトなフィーリングをたたえているル・コルビュジエの建築にとてもよく似ている。

ここでは、理性的なものが感性的なものと、あるいは、幾何学的なものが「繊細」なものと絶妙なバランスで共存している。

ここで、こんな逸話を想いだしてみたい。

理性的なエレメンタリズムのアブストラションを創始したピート・モンドリアンは、大戦のさなかの1940年、ニューヨークに移り住む。「アメリカで見たもっとも興味深い作品」だとモンドリアンがペギー・グッケンハイムに進言したのは、ジャクソン・ポロックが反理性的なオートマティスムを応用して描いたモンドリアンとは正反対の「速記の人物」(1942)だ。

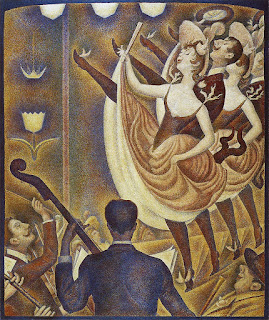

ジャクソン・ポロック 「速記の人物」 1942年

ペギーの二十世紀美術画廊で開催された「ヤングアーチストの春のサロン」展(1943)で展示された。モンドリアンは自分の絵画の外観とは逆のセンスももっていたわけだ。

ル・コルビュジエと同じように、モンドリアンは、理性と感性、幾何学と「繊細」とのバランス感覚が絶妙だったのである。

小鶴幸一の「グリッド・コンポジション」は、絵画のこうした場所に位置している。

(はやみ たかし)

*このテキストは次の展覧会図録のために書かれました。

「小鶴幸一展」ギャラリー58 2016年9月5日〜10日 東京

ギャラリーとわーる 2016年11月15日〜27日 福岡